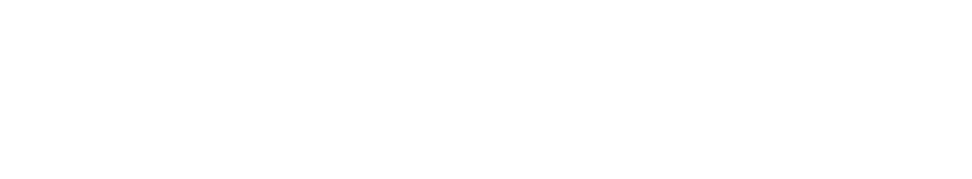

首台国产医用B超仪临床试用。

声学所医用超声研究团队。

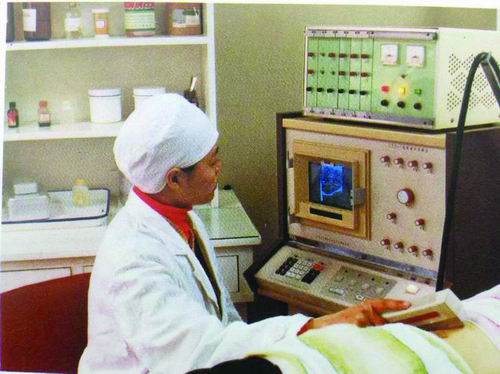

1985年,首台国产医用B超仪获国家科学技术进步奖三等奖。

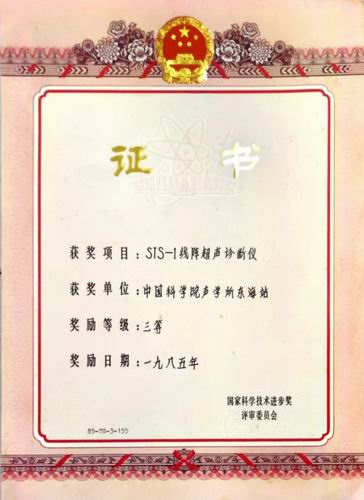

首台国产医用B超仪探头。

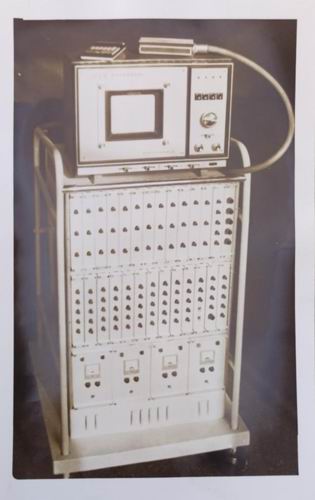

1981年,首台国产医用B超仪样机研制成功。声学所供图

■本报记者 刘如楠

超声B型扫描成像检测(以下简称B超)是当前临床应用最为广泛的医学影像学检查技术之一。国产医用超声仪从当初实现灰阶B超成像,到当下集彩色和频谱多普勒、四维成像、超声造影、弹性成像甚至与CT融合等多模态于一身,技术手段日新月异,设备性能显著提高。

这令85岁高龄的沈志华倍感欣慰:“从造出第一台B超仪到现在,我们的医学仪器国产化能力越来越强了,这令人振奋!”

40多年前,中国科学院声学研究所(以下简称声学所)医用超声研究团队,急国家之所急,想人民之所想,面对我国医疗卫生行业对B超仪的强烈需求,毅然提出要研制国产B超仪。在物质条件落后、实验资源匮乏的情况下,他们集思广益、攻坚克难,最终取得成功,迈出了国产B超仪从无到有的关键一步,为我国量产B超仪和研发医学影像设备奠定了基础。

如今,声学所医用超声研究团队薪火相传、接续奋斗,在超声成像、聚焦超声、能量外科等方面陆续开展了大量研发工作,多项研究成果已实现产业化应用,为保障人民生命健康作出了重要贡献。

1 初见:我们应该可以做

“明天到锦江饭店去!那里有最新的B超仪。”1979年的一天,时任上海市第六人民医院超声科主任周永昌告诉位于上海的声学所东海研究站(以下简称东海站)副研究员沈志华。

到了现场,沈志华看到,这里正在举办一场B型超声实时图像诊断仪展销会。产自日本、大小类似于普通示波器的B超仪引起了人们的注意。只见操作者手持一个扁平型、约手掌宽的探头在受试者腹部滑动,小小的长方形显示器屏幕上随之出现一幅动态黑白图像,接连显示出肝、胆、肾脏的形态。看到这儿,大家不禁连连称赞。

当时,我国大多数医院只配备了A型、M型超声诊断仪,仅能显示一维波形图,由医生根据波形信息及经验判断脏器大小、分析疾病状态。只有少数医院拥有进口B超仪,其能够直观显示人体内部组织切面,辅助医生发现和诊断病灶。

对于B超仪的应用前景,国内不少超声诊断专家认为,我国作为人口大国,发展医疗卫生行业及开展人民健康事业需要大量B超仪,但当时最新进口台式B超仪价格在30万元左右,我国外汇有限,难以承担大量设备进口的费用。于是,专家们便呼吁国内自行研制、生产B超仪。

在场的绝大多数人,包括沈志华,都是第一次见到能够直观显示人体内部组织图像的超声仪器。

“怎么样?咱们能不能做?做成了,就是大功一件。”周永昌问。

“虽然没做过,但我想应该可以。”沈志华答。

沈志华的信心源于他多年从事声呐技术研究的经验。在此之前,东海站的一批研究人员一直致力于声呐技术研究,曾成功研制出一系列渔用声呐,积累了一定的研究经验和基础。

“我们觉得,B超仪也是一种声呐系统,与此前研制的仪器有很多相似之处。况且B超诊断技术又是国家急需、人民所盼,我们科研人员理应为国为民出一份力。”沈志华回忆道。

“研制B超仪”的想法得到时任东海站站长朱西及信号检测研究室主任向大威的支持。随即,东海站调拨科研力量,抽调实验室设备,成立了8人高分辨率声呐课题组,沈志华任组长,高级工程师朱儒良任副组长。

2 攻关:探头是核心

1979年8月,“B型线性电子扫描诊断系统”研制工作正式启动。

最初8个月,课题组广泛查阅了国内外有关文献和资料,参加各种超声会议,参观国外进口超声诊断仪,听取超声诊断专家的意见和建议。完成一系列调查研究后,课题组针对电子线路、探头及理论计算,分别设计了相关研制方案。

对于医用超声仪器而言,探头承担着发射、接收超声波的功能,重要性犹如人体的“心脏”。进行B超检查时,由探头向人体内发射一组超声波束,当超声波束到达组织或器官的边界,由于人体血液、肌肉等不同组织间声特性阻抗存在差别,一部分超声波被反射回去并被探头中的信号接收系统捕捉。超声仪器通过将接收到反射波的时间、幅度转换成不同深度和亮度信息,最终在显示器上呈现出人体某处结构的灰阶超声图像。

探头的核心部件是晶体片。当电压作用于晶体片时,它会随电信号的变化产生振动,从而发射超声波。A型超声成像只需要一组晶体片、发射一束超声波束,因此只能显示回声时间和振幅。而B超之所以能够展示二维图像,依靠的就是由依次排列的许多晶体片组成的阵列,阵列中的单组晶体片被称为阵元。

“当时世界上最先进的是日本厂商生产的64阵元B超仪。我们想,既然要做,就做64阵元的。阵元数越高,诊断分辨率越高。”朱儒良说,“但阵元数越高,难度也就越大。此前上海、武汉有研究所尝试研制18阵元、32阵元的B超仪,但进展都很缓慢。”

首要难题是材料加工。为保证探头性能,需要对晶体片进行加工、研磨,64组晶体片之间的间隔要尽可能小,要求达到丝(1丝等于0.01毫米)级别,可当时并没有相关的精密加工设备。

“没有条件,创造条件也要干!”沈志华说,“进口的切片机价格昂贵,我们买不起,就到此前合作过的砂轮片厂,请求他们做最薄的砂轮刀片给我们。厂子里的人也没做过,但在我们的恳求下,进行了一遍遍的尝试。”

拿到砂轮片后,在东海站一位八级车工陈师傅的帮助下,课题组最终制造出一台能够切割凹面晶体片的切片机,可以实现精度为几丝的晶体片间隔的切割。虽然初期的成品率较低,但经过多次改进,最终效果基本达到要求。

晶体片问题虽然解决了,但探头灵敏度仍然较低,这让朱儒良等人十分头疼。“当时很想买进口探头拆开来看,可一个探头就要4万元。我们只能去翻专利、查文献,一点点推导原因。那时候几乎每天都工作到晚上十一二点,但没有人叫苦。”朱儒良说。

经过一系列排查,朱儒良等人将原因锁定在“匹配层”上。由于晶体片的声特性阻抗远高于人体组织,声波能量大部分在二者接触界面被反射回探头,不能进入人体组织,因此需要在探头前端增加匹配层,以便灵活调节晶体片和人体组织间的声特性阻抗差异,保证声波有效传播。

“匹配层需要多种材料按比例混合,我们尝试了很多种材料和比例,如环氧树脂、pct粉、铅玻璃粉等,加了两层匹配层,才使探头灵敏度明显提高。”朱儒良说。

3 诞生:“雪花”变图像

在上海市小木桥路456号科研楼5楼,朱儒良带着助手在挨着楼梯口的一间实验室研制探头。每当改进了一个部件或者提高了性能,他总会兴奋地拿着它跑到走廊尽头那间屋子里,与沈志华等人研制的电子线路系统和信号处理系统等整合调试。

但调试的结果常常令人失望,显示器上时而出现条纹,时而满屏雪花,时而一团雾气,就是没有脏器的图像。

“虽然没有项目的截止日期,但国内医院对B超仪的需求与日俱增,医务人员每天都盼望着能马上使用国产B超仪,我们丝毫不敢放松。”沈志华说。

经过认真排查后,课题组发现,虽然匹配层的增加提高了探头灵敏度,但也带来了新的问题——脉冲信号变差。他们查阅文献后得知,牵一发而动全身,晶体、匹配层切割前后的系列参数需要经过严格计算,一个参数的改变往往会影响仪器整体的性能。

“由于缺少测试设备,又缺少可供进行理论计算的参数,我们只有一遍遍地试验,在试验中总结切割前后的参数变化规律,最终在不同参数之间寻找平衡。”朱儒良说。

时间来到1980年10月的一天,课题组再次改进电路系统和计算方法后,又聚在一起展开调试。沈志华拿着探头,在自己腹部来回滚动、调整角度位置,突然间,灰白的显示器上出现了一片椭圆形的暗影,其边界肉眼可见。

“是不是成功了?”有人喊道。随后,大家激动地挨个儿试验了一番。确认结果后,沈志华、朱儒良都长舒一口气,脸上终于露出了笑容。

随即,沈志华给周永昌打电话,请他到现场试验。随后,课题组又邀请上海市多家医院的专家到实验室指导试用,并反复征求改进意见。

“当时为了提高性能,设定的超声波声强很高,后来才知道这会给人体造成细胞水平的损伤。可当时哪儿顾得了那么多,我们在自己身上反复试验了无数次。”沈志华说。

一个小插曲是,B超试验中发现朱儒良的胆囊中存在结石,帮助制造切片机的陈师傅胆囊肿大。沈志华劝他们尽早就医。后来朱儒良做了胆结石手术并很快康复,而陈师傅没当回事儿,5年后因胆病去世。提到这事,沈志华总觉得很惋惜。

经过3个月的测试,1981年1月,样机总装完成,我国首台国产医用B超仪——STS-1线阵超声诊断仪诞生了!

4 升级:多普勒彩超也做出来了

为了检验仪器性能,在随后近半年时间里,课题组将样机送至上海市第六人民医院、上海市第一医学院附属中山医院(现复旦大学附属中山医院)、复旦大学附属肿瘤医院开展临床诊断测试。

其间,超声科医生完成了362例各类疾病的临床诊断,并做了分辨率测定和失真程度试验,检出直径不到2厘米的肝癌和直径1厘米的胆囊结石,中山医院甚至凭借其完成了超声引导下羊膜腔穿刺试验。

根据临床诊断情况改进后,该B超仪的纵向分辨率小于2毫米,横向分辨率小于3毫米,10级灰阶显示亮度信息,电子尺测距范围达200至300毫米。

“我们做出来的B超仪与当时国际上最新型号的仪器还有一定差距,但在当时缺少精密加工设备、各项条件落后的情况下,能做出让超声医学界一致认可的仪器,已经很不容易了。”朱儒良坦言。

1981年7月14日至16日,中国科学院组织召开STS-1线阵超声诊断仪成果鉴定会。经专家鉴定,该B超仪全部使用国产元件,分辨率最高可达2毫米,灵敏度高,能显示上腹部深部大血管和肝内血管及其分支或属支;近场的小斑点少,胆囊前壁边界清晰、整齐。

鉴定小组认为,该B超仪显示的图像质量为目前国内各同类产品最佳,并可与日本1979年的产品Aloka SSD-202D仪媲美,一致认定该样机符合科研成果鉴定要求。

后来,课题组又自行生产了7台B超仪,东海站和声学所北京本部各留1台,其余以每台4万元的价格销售。他们还将科研成果转让给汕头和上海的两家仪器厂,两厂陆续生产100多台,创造产值超400万元。

1985年,STS-1线阵超声诊断仪获国家科学技术进步奖三等奖。课题组将奖金和成果转化结余经费用于产品的进一步研发及科研条件的改善。

1986年,经过近3年研究试验,在STS-1线阵超声诊断仪的基础上,沈志华等研制出第二代B超仪——带数字扫描转换的STS-2D线阵超声诊断仪,增加了数字图像存储和回放功能。

“1986年春节后,院里相关领导来电请我去北京,商谈去美国联合开发超声诊断仪的事宜。后来又经过详细商讨,大家决定于当年12月赴美。”沈志华说。

原来,当年年初,隶属于中国科学院的中国科健股份有限公司与美国Analogic公司共同成立中美合资公司——深圳安科高技术股份有限公司,从事大型医学影像设备产品的开发、生产和经营,支持国内研究人员赴Analogic公司学习医学影像仪器的研发生产。

同年底,沈志华、朱儒良等一行人赶往美国。“我们最初开发了国内尚没有的黑白相控阵超声诊断仪,成功后又在此基础上开发了彩色多普勒相控诊断仪的核心样机。”沈志华说,“直到1988年,我们所有的科研人员回国,继续从事彩超仪的生产工作。”

5 延续:医用超声方向多点开花

1985年,正当东海站的科研人员奋力研发第二代国产医用B超仪时,与之相隔一千多公里的北京,声学所大猷楼一层的实验室内,研究员牛凤岐等人正在庆祝一项相关课题——B超仪器检定测试用仿真模块(超声体模)的立项。

1994年,经过9年技术攻关,牛凤岐等人最终研制出琼脂和合成凝胶型超声仿人体组织材料,并以此为核心,成功研制出B超和A、M超仪器检定测试用国家标准仿真模块,能够实现对B超仪器质量、性能的科学测试。

“超声体模作为B超仪器检定测试和质量检验的关键设备之一,确保了全国年产上万台B超产品的质量和医院近20万台在用B超仪器的有效应诊,为国家节省了大量外汇。”牛凤岐介绍。

国家技术监督局召开的成果鉴定会的结论是,该超声体模在性能和使用寿命等方面均达到国际先进水平,经过5年推广应用,已覆盖全国29个省(自治区、直辖市),产生了重大的经济和社会效益。

如今,声学所高级工程师朱承纲接过了牛凤岐的接力棒,继续进行医用超声仪器检定测试技术与设备的研究工作。目前,他们的研究范围已拓展至多普勒体模及仿血流控制系统、超声弹性仿组织体模、胎儿超声仿真体模等。

同在声学所大猷楼,研究员林伟军等人也在继续着医用超声的科研与开发工作。他们正在研制的高分辨率超声CT样机,使用512阵元的环形换能器,采用全波形反演成像算法,可用于四肢、乳腺等部位的疾病诊断。

“我们采用了全新的阵列设计和成像算法,希望做出不依赖医生经验的标准成像设备,让超声的分辨率也能像X-CT和核磁共振那样高。”林伟军说。

林伟军表示:“目前,国际上还没有成型的同类产品,各国的研究团队都在激烈竞争。经过多年的研究积累,我们已经从跟跑到了并跑阶段,期待未来能够实现领跑!”

作者:《中国科学报》 记者 刘如楠

来源:《中国科学报》 (2024-04-08 第4版 专题)

报道链接:https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2024/4/379075.shtm